用户行为:仅在APP点击“同意协议并刷脸验证”

实际后果:

中邮消金、富民银行、百信银行3家机构同步发起贷款审批查询

征信报告“查询记录”栏新增3条硬查询记录(Hard Inquiry)

查询类型:全部标记为“贷款审批”(非“贷后管理”等中性记录)

| 参与方 | 角色 | 利益动机 |

|---|---|---|

| APP平台(如某团/某音) | 流量中介 | 每成功放款1单收取佣金(3%-8%) |

| 资金方(多家网贷/民营银行) | 实际放款机构 | 扩大市场份额,分散风险 |

| 担保公司 | 增信机构(部分平台嵌入) | 收取担保费(贷款金额1%-3%) |

关键操作:

用户点击后,平台自动向合作资方群发申请数据(非用户主观选择)

资方为抢占客户,不经用户二次确认直接查征信

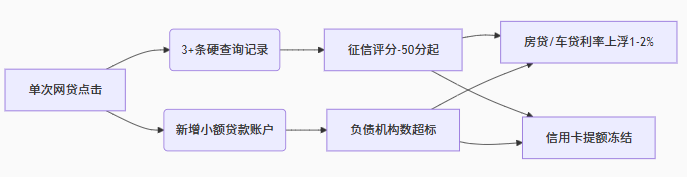

查询次数超标:

银行通用规则:近3个月贷款审批查询>3次 = 高风险客户

图示案例中1次点击已用光3个月额度

贷款账户数暴增:

某用户借款2万元,分4次偿还,因资方轮换产生7个贷款账户(征信显示7条未结清记录)

银行判定标准:≥3个小贷账户 = 直接拒贷

| 维度 | 银行信用贷 | 网贷 |

|---|---|---|

| 查询记录 | 1家银行查1次 | 1次申请触发3-8次查询 |

| 账户显示 | 1个账户覆盖整个周期 | 每次放款新增1个账户 |

| 机构类型 | “国有银行”“股份制银行” | “小额贷款公司”“消费金融” |

| 银行接受度 | 加分项 | 减分项(标记为“高利率依赖人群”) |

用户以为借款10次只算1笔债务,实际征信显示:

10个放款机构(如富民银行、小米消金、360数科交替出现)

10个未结清账户(即使已还清9笔)

银行风控逻辑:

“频繁借用多平台小额贷款 = 现金流断裂高风险人群”

❌ 关闭所有APP的“获取金融信息”权限(防后台自动预审)

❌ 拒绝点击“测测你的额度”“领取备用金”等诱导按钮

❌ 卸载聚合类借贷平台(某省呗、某融360)

| 问题类型 | 自然修复周期 | 加速修复方案 |

|---|---|---|

| 硬查询记录 | 2年 | 6个月内无新查询可部分银行准入 |

| 小额贷款账户数 | 账户结清后5年 | 结清后销户,开具《结清证明》 |

| 机构类型负面影响 | 永久 | 用银行产品覆盖(如信用卡正常履约) |

优先级1:银行预授信产品

例:招商银行“闪电贷”(手机银行查看预审额度,0查询)

优先级2:信用卡现金分期

年化利率4%-8%,征信仅显示1个账户

优先级3:抵押类贷款

房产抵押贷单次查询,不计入小额贷款账户数

“点一次=毁征信两年” 并非夸张:

3次查询记录 = 未来6个月失去低息贷款资格

5个小贷账户 = 3年内房贷审批受阻

终极建议:

把任何需要刷脸/指纹验证的金融授权视为签署高利贷合同——除非已阅读所有协议条款,否则永不点击!